Das Haus des Torfes im Neuenburger Jura

Autor: Dylan Tatti, Jacques Ayer

Entstehung der Torfmoore bei Ponts-de-Martel

Die Torfböden – oder Hochmoore – des Jurabogens sind hauptsächlich durch die allmähliche Ansammlung von toter organischer Substanz entstanden, die aus einer Gattung von Torfmoosen stammt, die man Sphagnum nennt. Die Entstehung dieser besonderen Ökosysteme begann in Ponts-de-Martel vor mindestens 8000 Jahren, als sich der letzte Gletscher zurückzog und eine undurchlässige Tonschicht am Talboden hinterließ, die die Bildung kleiner, mehr oder weniger permanenter Seen ermöglichte, indem sie das Versickern des Wassers in tiefere Schichten verhinderte. Diese Gewässer wurden dann nach und nach durch Vegetation aufgefüllt. Die daraus resultierenden Böden entwickelten sich weiter. Auch die Zufuhr durch seitliche Abflüsse ist aufgrund der gewölbten Morphologie der Moore und der Karstsenken, die die Moore von Ponts-de-Martel umgeben, begrenzt.

Da die Ressource Holz im 18. Jahrhundert im Tal zunehmend knapp wurde, begann man damit den Torf zum Heizen abzubauen, ausserdem erschlossen sich die Leute im Tal durch den Verkauf eine neue Einnahmequelle. Die anfangs körperlich aufwändige Arbeit wurde in den kommenden Jahren zunehmend industrialisiert. Als jedoch gegen Ende des Zweiten Weltkrieges in den 1940er-Jahren der Bedarf an Torf zum Heizen einbrach, trat eine alternative Nutzung der Ressource an dessen Stelle: die Gewinnung von Torf als Substrat für den Gartenbau.

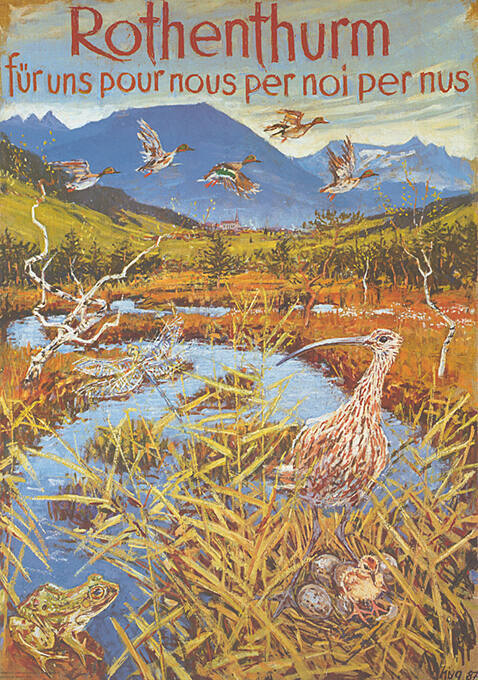

Im Jahr 1987 nahm das Schweizer Volk schliesslich die als Rothenthurm-Initiative bekannte eidgenössische Vorlage zum Schutz der Moore an. Im Zuge der Annahme galten die Moore nun als geschützt und die Nutzung deren Rohstoffe wurde untersagt. So konnten von den geschätzten 1500 Hektaren des ursprünglichen Hochmoors in der Region noch etwa 225 Hektaren erhalten werden. Die verbleibende Fläche beherbergt zahlreiche Organismen, von denen einige spezialisiert sind und fast ausschließlich in Mooren vorkommen. Sie erbringen auch viele Ökosystemleistungen, das heißt direkte oder indirekte Vorteile für die menschliche Gesellschaft.

Abstimmungsplakat des Ja-Komitees "Zum Schutz der Moore", besser bekannt als Rothenthurm-Initiative aus dem Jahr 1987.

Quelle: Schweizerisches Sozialarchiv

Moore sind nicht ausschließlich auf den Jurabogen beschränkt. Es wird geschätzt, dass die Gesamtfläche der Moore weltweit etwa 3 % der Landfläche ausmacht, was 423 Millionen Hektar entspricht. Sie sind weit verbreitet auf der Nordhalbkugel, insbesondere in Skandinavien, Kanada und Russland, kommen jedoch auch in der feuchten tropischen Zone des Äquators vor, insbesondere im Kongo, wo sich eines der größten Moore der Welt befindet, es hat eine Fläche, die etwa dem Dreifachen der Schweizer Landesfläche entspricht

Idee und Entstehung des Maison de la Tourbière in Ponts-de-Martel

Die Beschreibung, Funktionsweise und Revitalisierung der Moore ist ein Thema, das seit mehreren Jahrzehnten von der Universität Neuchâtel erforscht wird. Verschiedene Forschungsarbeiten wurden in den 1970er- und 1980er-Jahren unter anderem von den Professoren Willy Matthey und Jean-Louis Richard entwickelt und durchgeführt. Weitere Studien wurden anschließend von den Laboratorien der Professoren Jean-Michel Gobat und derzeit Edward Mitchell durchgeführt. Ausserdem haben sich mehrere regionale Planungsbüros auf diese besonderen Ökosysteme spezialisiert. 1992 wurde ein Projekt für ein Museum, das den Mooren von Ponts-de-Martel gewidmet ist, vorgeschlagen. Dies führte 1996 zur Gründung einer Stiftung für das Torfmuseum.

2014 ging das Hôtel du Cerf in Konkurs und das Gebäude wurde zum Verkauf angeboten. Eine Genossenschaft wurde gegründet, um das Gebäude zu erwerben und darin das Maison de la Tourbière zu errichten, eine wissenschaftliche, kulturelle und gastronomische Einrichtung, die sich der Erforschung, dem Erhalt und der Wertschätzung der Moore widmet.

Das Maison de la Tourbière fand im alten Hotel des Dorfes Ponts-de-Martel eine geeignete Bleibe. Der Umbau des leerstehenden Hauses begann 2019 und ist seit 2023 für Besuchende offen.

Quelle: Maison de la Tourière

Besucherzentrum

Das Besucherzentrum ist ein Museumsbereich, der einen originellen Ansatz zur Biologie der Moore und zur Geschichte ihrer Nutzung bietet. Ein Raum für Dialog und Vermittlung ermöglicht unterschiedliche Perspektiven auf die Beziehung zwischen Mensch und Natur, insbesondere auf die Beziehungen, die die Bewohner der Region zu ihren Mooren haben. Ein Dokumentationsbereich bietet zudem die Möglichkeit, in die zahlreichen Archive zur Geschichte des Torfabbaus in Ponts-de-Martel einzutauchen. Parallel dazu gibt es ein jährliches Programm mit Workshops für Kinder, Führungen, Vorträgen, Filmvorführungen und anderen Aktivitäten zur Umweltbildung. Schulen profitieren dabei von einem Zugang zu Workshops zur Umweltbildung. Das Maison de la Tourbière beherbergt auch ein Restaurant, dessen Küche vorwiegend lokale Produkte anbietet, sowie ein Hotel für längere Aufenthalte in der für Naturliebhaber:innen bekannten Region.

Im Besucherzentrum lässt sich viel über die Entstehung, Nutzung und den Wert der empfindlichen Ökosysteme lernen.

Quelle: David Marchon

Kompetenzzentrum

Das Kompetenzzentrum für Moore des Maison de la Tourbière hat die Aufgabe, das Verständnis für Feuchtgebiete generell, jedoch insbesondere für Hochmoore, zu vertiefen und das Wissen über diese einzigartigen Ökosysteme zu erweitern und zu teilen. Verschiedene Schwerpunkte werden entwickelt, um die Umsetzung des Moorschutzes in der Schweiz zu unterstützen und zu stärken. Dazu gehören Austausch- und Informationsplattformen, Weiterbildungen, Unterstützung der angewandten Forschung sowie die Wissensvermittlung und der Unterhalt eines Dokumentationszentrums.

Entdeckungspfad des Torfs

Der erste Lehrpfad wurde 1998 im südlichen Bereich des Dorfes Ponts-de-Martel eingerichtet. Er ermöglicht es, die natürlichen Elemente dieses Ökosystems sowie die Spuren des Torfabbaus zu entdecken. Ein Verein namens „Torby“ kümmerte sich viele Jahre lang um die Pflege, den Erhalt und die Weiterentwicklung des Pfades. Der Pfad wurde 2022 renoviert und verlängert und wird nun vom Maison de la Tourbière verwaltet. Mit einer Länge von 2,8 km ist er eine natürliche Erweiterung der im Besucherzentrum präsentierten Themen. Für fachliche Unterstützung und Inputs werden ebenso geführte Touren angeboten.

Auf dem mit Holzbrettern erstellten Pfad lässt sich die Vielseitigkeit des Torfmoores von Ponts-de-Martel und seine Geschichte entdecken.

Quelle: Cyrill Burri

Region

Das Maison de la Tourbière liegt auf fast 1000 Metern Höhe im Tal von La Sagne und Ponts-de-Martel, im Herzen der wunderschönen und charakteristischen Landschaften des Neuenburger Juras. Das Tal beherbergt nicht nur eines der beiden größten Moore der Schweiz. Die Wälder, Weiden und Kalksteinfelsen, die diese geschützten Biotope umgeben, kombiniert mit dem Charme der regionalen Landwirtschaftsbetriebe, bieten eine einzigartige natürliche Umgebung. Zahlreiche Outdooraktivitäten sind hier möglich und werden im Einklang mit der Natur gefördert. Im Sommer sind das beispielsweise Mountainbiking und Wandern in den Wäldern, während im Winter das Langlaufen auf den verschneiten Weiden lockt.

Das Tal von La Sagne und Ponts-de-Martel ist auch für seine lokale Gastronomie bekannt, insbesondere für die handwerklich hergestellten Käsesorten der Käserei Les Martel und die köstlichen Wurstwaren und Fleischspezialitäten der Metzgerei Montandon. Weitere Einrichtungen bieten die Möglichkeit, die kulinarischen Spezialitäten der Region zu genießen, wie das „Cochon Rose“ im Dorf La Sagne, das Restaurant „Des Poneys“ mit seinen berühmten Butterkuchen, einer Spezialität des Kantons Neuenburg, oder das Restaurant „Petite-Joux“ in einer bezaubernden Umgebung mit herrlichem Blick auf den Creux du Van und die Alpen. Neben seinem natürlichen Erbe und seinen kulinarischen Spezialitäten bietet das Tal von Ponts-de-Martel auch ein kulturelles Erlebnis, das insbesondere mit den lokalen Traditionen und dem Maison de la Tourbière verbunden ist. Jedes Jahr beleben Konzerte, Festivals, Vorträge und andere Diskussionsrunden das Leben in der Region.

Beispiel einer angewandten Forschungsarbeit

Léa Baume arbeitet derzeit an einer Masterarbeit in Zusammenarbeit mit der Universität Neuchâtel und dem Maison de la Tourbière. Der Erhalt und die Regeneration von Hochmooren sind entscheidend, um die dort beheimatete Biodiversität zu bewahren und ihre Fähigkeit zur Kohlenstoffspeicherung zu sichern. Nach dem Ende des Torfabbaus wurden diese empfindlichen Ökosysteme mit einem zerschnittenen, vegetationslosen Boden und veränderten Hydrologien zurückgelassen. Bevor ein Hochmoor durch Sphagnumkulture wieder aktiv Torf aufbauen kann sind Regenerations- und Pflegemassnahmen nötig, um die ursprünglichen Bedingungen wiederherzustellen. Der Effekt solcher Massnahmen zielt auf ein verbessertes Wasserrückhaltevermögen der Böden ab und umfassen deshalb auch die Wiederansiedlung des Scheiden-Wollgras (Eriophorum vaginatum). Das Büschelwachstum dieser Seggenpflanze schafft ein feuchtes Mikroklima unter ihren welken Blättern, das für die Wiederbesiedlung von Sphagnum und anderen Moorpflanzen notwendig ist.

Seit den 1990er Jahren werden Wiederansiedlungen von E. vaginatum in den Hochmooren in der Nähe der Maison de la Tourbière durchgeführt. In den wiederbesiedelten Gebieten ist das Wachstum von E. vaginatum jedoch ungleichmäßig. Diese Masterarbeit versucht daher nachzuvollziehen welche Faktoren diese Unterschiede beeinflussen, indem diverse bodenbezogene, hydrologische und pflanzliche Parameter untersucht werden.